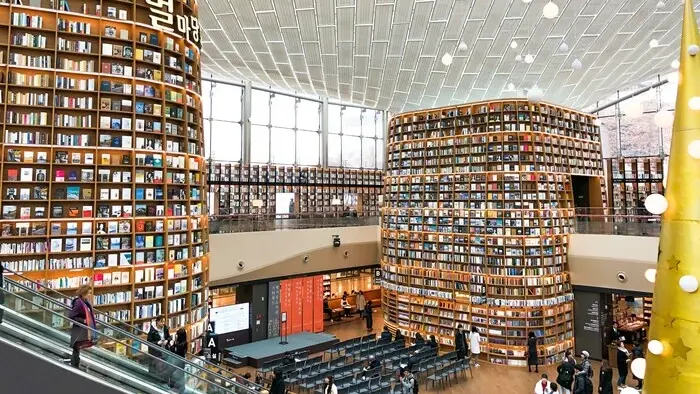

Aménagement d’une bibliothèque : Optimiser l’espace et créer une ambiance bienveillante

Introduction à l’aménagement de la bibliothèque Optimisation de l’espace et organisation fonctionnelle Mise en valeur des collections et de l’environnement Animation et évolution de l’aménagement Aménager une bibliothèque ne se limite pas à organiser les rayonnages ou à disposer les meubles. Il s’agit avant tout de créer un espace fonctionnel, agréable et accueillant, qui réponde aux attentes des utilisateurs. Par exemple, dans une médiathèque de quartier, l’aménagement d’une zone de lecture confortable a augmenté la fréquentation des jeunes adultes. Cette formation propose d’explorer les principes et techniques pour transformer votre bibliothèque en un lieu vivant et attractif. L’importance de l’aménagement d’une bibliothèque dans l’expérience utilisateur Le bon aménagement de la bibliothèque a un impact direct sur l’expérience des usagers. En analysant les besoins du public, notamment en matière d’espace de lecture ou d’accès aux ressources numériques, vous pouvez mieux organiser les différents espaces. Que ce soit pour des zones de travail, de détente ou de consultation, la réflexion sur l’agencement permet d’optimiser l’utilisation de l’espace disponible. Optimisation de l’espace : zones et organisation fonctionnelle L’une des priorités lors de l’aménagement d’une bibliothèque est l’optimisation de l’espace. Il est essentiel de définir des zones claires : espaces de lecture, coins dédiés aux enfants, zones de travail en groupe, etc. Une bonne disposition des rayonnages, associée à des meubles ergonomiques, facilitera la circulation et le confort des utilisateurs. Des techniques simples, comme l’usage de mobilier modulable ou l’agencement d’îlots thématiques, peuvent transformer un espace restreint en un lieu fonctionnel et agréable. Mise en valeur des collections et de l’environnement La présentation des ouvrages et des autres supports joue un rôle clé dans la mise en valeur des collections. Un bon éclairage, des présentoirs adaptés et une signalétique claire et cohérente permettent de faciliter l’accès aux documents et d’encourager la découverte. De plus, l’ambiance générale de la bibliothèque, renforcée par des choix esthétiques tels que les couleurs et le mobilier, contribue à créer un cadre accueillant et stimulant. Animation et adaptation de l’aménagement d’une bibliothèque Une bibliothèque bien aménagée est aussi un lieu vivant qui évolue en fonction des besoins. Organiser des ateliers, des expositions ou des rencontres avec des auteurs peut dynamiser l’espace et attirer un nouveau public. De plus, l’évaluation régulière de l’aménagement, grâce aux retours des utilisateurs, permet d’ajuster et d’améliorer continuellement l’espace pour qu’il reste pertinent et en phase avec les attentes du public. L’aménagement d’une bibliothèque est donc bien plus qu’une question de disposition. C’est un outil puissant pour enrichir l’expérience des usagers et maximiser l’attractivité des lieux. Cette formation vous aidera à relever ce défi.

La littérature francophone en bibliothèque : Valoriser, promouvoir et faire découvrir la diversité des écritures

Introduction à la littérature francophone en bibliothèque Constitution et gestion d’un fonds de littérature francophone Promotion et médiation de la littérature francophone Valorisation et diffusion de la littérature francophone Dans une bibliothèque municipale, une bibliothécaire a récemment mis en avant une sélection d’auteurs francophones d’Afrique et des Antilles. Le succès a été immédiat : les ouvrages ont suscité un intérêt croissant auprès des lecteurs, curieux de découvrir ces voix littéraires riches et variées. Cette anecdote illustre l’importance de la littérature francophone en bibliothèque, vecteur essentiel de diversité culturelle et de découverte. Cet article met en lumière la formation dédiée à la valorisation de la littérature francophone, en expliquant son rôle et les méthodes pour optimiser sa présence en bibliothèque. L’importance de la littérature francophone en bibliothèque La littérature francophone est un levier incontournable pour promouvoir la diversité culturelle dans les bibliothèques. En intégrant des auteurs francophones issus de diverses régions (Afrique, Caraïbes, Maghreb, Québec, etc.), la bibliothèque peut répondre aux attentes d’un public varié et encourager la découverte d’autres horizons littéraires. Cette démarche permet également d’enrichir l’offre culturelle de l’établissement en reflétant la pluralité des cultures et des identités francophones. Constitution et gestion d’un fonds de littérature francophone Pour bien constituer un fonds de littérature francophone, il est essentiel de connaître les sources d’acquisition adaptées. Les librairies spécialisées, les maisons d’édition indépendantes et les plateformes de distribution de littérature francophone sont autant de ressources à explorer. La formation abordera également les critères de sélection des œuvres, en tenant compte des attentes du public et des missions de la bibliothèque. Une sélection pertinente, diversifiée et régulièrement actualisée est primordiale pour satisfaire les lecteurs et les inciter à explorer de nouveaux auteurs. Nous en profiterons pour présenter le concept de littérature monde en français. Organisation et mise en avant des collections Une fois le fonds constitué, il est crucial de le mettre en valeur de manière efficace. La disposition physique des ouvrages, associée à une signalétique claire et attrayante, facilite la découverte et la circulation des œuvres. Des espaces de mise en avant, des étagères thématiques ou encore des présentoirs peuvent être utilisés pour attirer l’attention des lecteurs sur des sélections francophones. Par exemple, un coin « découverte de la littérature africaine » ou une table dédiée aux « classiques de la littérature antillaise » peut dynamiser l’espace et susciter l’intérêt. Promotion et médiation de la littérature francophone Outre l’aménagement, la promotion active du fonds est essentielle. Il est possible d’organiser des événements autour de la littérature francophone : rencontres avec des auteurs, conférences, clubs de lecture thématiques, ou encore ateliers d’écriture. Ces actions de médiation permettent non seulement de promouvoir le fonds, mais aussi de créer des échanges entre les usagers et les créateurs francophones. La formation aborde également les outils numériques, comme les réseaux sociaux ou les blogs, pour valoriser ces événements et toucher un public plus large. Valorisation et diffusion numérique Le numérique offre des opportunités intéressantes pour la valorisation de la littérature francophone. Les bibliothèques peuvent utiliser leurs sites web, leurs réseaux sociaux ou des newsletters pour recommander des œuvres, proposer des critiques littéraires, ou annoncer les nouveautés. De plus, la création de partenariats avec des acteurs culturels locaux, comme des associations ou des institutions francophones, peut renforcer la visibilité du fonds et faciliter l’organisation d’événements autour de la littérature francophone. En conclusion, la gestion et la valorisation d’un fonds de littérature francophone en bibliothèque sont des actions stratégiques pour promouvoir la diversité culturelle et enrichir l’offre littéraire. Cette formation permettra aux personnels et bénévoles des bibliothèques d’acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux attentes de leur public tout en valorisant les œuvres d’auteurs francophones, en format papier ou numérique.

Valoriser la photographie en bibliothèque : Créer et animer une collection photographique

Introduction à la photographie en bibliothèque Collection et gestion des photographies Diffusion et animation autour de la photographie en bibliothèque Sensibilisation et médiation photographique Dans une bibliothèque, une exposition de photographies a attiré un public diversifié, allant des amateurs d’art aux simples curieux. Cette initiative illustre comment la photographie peut jouer un rôle clé dans la valorisation du patrimoine visuel et culturel. La formation que nous proposons permettra aux bibliothécaires et bénévoles de découvrir les meilleures pratiques pour intégrer la photographie dans leurs espaces et répondre aux attentes des usagers. L’importance de la photographie en bibliothèque La photographie occupe une place particulière en bibliothèque, à la fois comme outil documentaire et comme expression artistique. Elle permet de valoriser le patrimoine visuel d’une région, d’évoquer des moments historiques ou encore de proposer des explorations artistiques variées. La constitution d’un fonds photographique est essentielle pour offrir aux utilisateurs des ressources visuelles de qualité. En répondant aux besoins spécifiques des usagers, la bibliothèque peut non seulement archiver et exposer des photographies, mais aussi sensibiliser son public à la lecture visuelle. Collection et gestion des photographies Constituer un fonds de photographies en bibliothèque nécessite une stratégie d’acquisition rigoureuse. Les photographies peuvent provenir de diverses sources : achats auprès de galeries, dons de particuliers ou d’associations, partenariats avec des photographes locaux, etc. Une fois acquises, ces œuvres doivent être conservées dans des conditions optimales pour éviter leur détérioration. La formation propose des solutions adaptées à la conservation : techniques de manipulation sécurisée, conditions de stockage, et procédures de numérisation pour faciliter la consultation des photographies sans risque d’endommagement. Valorisation et diffusion des photographies La mise en valeur des photographies est cruciale pour capter l’intérêt du public. Organiser des expositions temporaires, projeter des photographies lors d’événements ou encore publier des sélections dans des brochures ou sur les réseaux sociaux sont autant de moyens de diffuser ce patrimoine visuel. La formation offrira des outils pour concevoir et organiser des expositions photographiques en bibliothèque, en prenant en compte les espaces disponibles et le profil des visiteurs. L’objectif est d’offrir une présentation esthétique et pédagogique à la fois. Animation autour de la photographie Pour enrichir l’expérience des usagers, les bibliothèques peuvent organiser des activités et des événements autour de la photographie. Ateliers de prise de vue pour amateurs, rencontres avec des photographes ou encore conférences sur les courants artistiques sont autant d’initiatives pour dynamiser le fonds photographique. Ces animations permettent de sensibiliser les utilisateurs à l’histoire de la photographie, à ses techniques, et aux enjeux contemporains de cet art visuel. Cette dimension interactive est essentielle pour renforcer l’intérêt du public et attirer de nouveaux visiteurs. Médiation et sensibilisation à la photographie La médiation est une composante clé de la valorisation du fonds photographique. Les bibliothécaires peuvent accompagner les usagers dans la découverte et l’analyse des œuvres, en les initiant à l’étude des techniques photographiques, des courants artistiques ou du contexte historique des images exposées. L’organisation de discussions autour de la photographie ou la présentation de livres spécialisés sur le sujet sont des moyens efficaces pour encourager l’exploration critique de ce média. La formation abordera les techniques de médiation à adopter pour rendre la photographie accessible à tous les publics. Adapter le fonds aux attentes et aux tendances Enfin, un fonds photographique vivant doit être régulièrement actualisé. L’évaluation des attentes du public, l’identification des nouvelles tendances visuelles, et la révision régulière des collections permettent d’ajuster les choix et d’assurer une pertinence continue du fonds. Des retours d’expérience des usagers, des partenaires locaux ou des experts en photographie peuvent aussi nourrir la réflexion sur les prochaines acquisitions et expositions. En résumé, la photographie en bibliothèque est un atout majeur pour diversifier l’offre culturelle et patrimoniale. La formation proposée aidera le personnel des bibliothèques à maîtriser tous les aspects liés à la gestion, la valorisation et la médiation du fonds photographique, pour en faire un vecteur d’enrichissement culturel accessible à tous.

Création d’un fonds de jeux vidéo en bibliothèque : Développer une collection diversifiée et attractive

Les jeux vidéo peuvent stimuler l’intérêt pour la lecture, développer des compétences transversales, et favoriser l’engagement des usagers de la bibliothèque. La création d’un fonds de jeux vidéo est la première étape de ce développement Introduction au fonds de jeux vidéo en bibliothèque Sélection et acquisition des jeux vidéo Cataloguage et mise en valeur du fonds Médiation et animation autour du fonds Les jeux vidéo en bibliothèque : une opportunité culturelle La création d’un espace jeux vidéo en bibliothèque a transformé l’expérience des usagers, attirant de nouveaux publics et enrichissant l’offre culturelle. Aujourd’hui, le jeu vidéo occupe une place légitime en bibliothèque comme expression culturelle et média. Cette formation vise à accompagner le personnel et les bénévoles dans la gestion et la valorisation d’un fonds de jeux vidéo, répondant aux besoins des usagers tout en respectant les missions des bibliothèques. Les enjeux d’un fonds de jeux vidéo Le jeu vidéo, reconnu comme outil éducatif, artistique et social, favorise apprentissage, créativité et échanges entre générations. Constituer un tel fonds permet de répondre à une demande croissante et d’enrichir l’expérience des usagers, des novices aux joueurs confirmés, tous âges confondus. Sélection et acquisition Constituer un fonds de jeux vidéo implique des critères précis : genres, plateformes, âges recommandés, intérêts pédagogiques et artistiques. Les acquisitions peuvent provenir d’achats, partenariats ou dons. La gestion du prêt, de la réservation et de la conservation est également essentielle. Catalogage et valorisation Une mise en valeur soignée est cruciale : catalogage détaillé (plateformes, résumés), espace dédié pour jouer sur place, signalétique claire et supports promotionnels (affiches, brochures). Ces éléments rendent le fonds accessible et attractif. Médiation et animations Au-delà du prêt, des tournois, ateliers et conférences peuvent renforcer l’interaction et la participation. La médiation joue un rôle clé : orienter les usagers dans leurs choix, les initier à des aspects tels que le développement ou la narration vidéoludique. Évaluation et actualisation Un fonds dynamique repose sur une veille continue : tendances, retours des usagers et nouveautés technologiques. Ces ajustements garantissent une offre pertinente et attractive. Conclusion Intégrer les jeux vidéo en bibliothèque diversifie l’offre culturelle et répond aux attentes des publics. La formation permettra au personnel de gérer efficacement ce fonds, d’organiser des animations enrichissantes et de renforcer l’attractivité des bibliothèques.

L’Accueil des les publics éloignés de la lecture en bibliothèque : Favoriser l’accès à la lecture pour tous

Grâce à cette formation, vous serez en mesure de comprendre les enjeux auxquels ces publics sont confrontés, de mettre en place des actions d’accueil adaptées, de sensibiliser et d’informer le public, et de développer des partenariats et des collaborations. Introduction aux publics éloignés de la lecture Identification des besoins et des attentes des publics éloignés de la lecture Techniques d’accueil adaptées pour favoriser l’inclusion Actions de médiation et de sensibilisation Dans une petite ville, une bibliothèque a lancé un programme d’accueil dédié aux personnes éloignés de la lecture. Avec des ateliers de découverte des livres en format audio et des séances de lecture accompagnée, elle a réussi à créer un espace bienveillant pour ces publics. À travers cette formation, le personnel des bibliothèques et les bénévoles pourront se doter des outils et des méthodes pour mieux accueillir ces publics souvent exclus de l’accès à la lecture, tout en répondant à leurs besoins spécifiques. Comprendre les publics éloignés de la lecture Les publics dits « éloignés de la lecture » regroupent diverses catégories de personnes pour qui l’accès aux livres et aux bibliothèques est limité. Cela peut inclure des personnes en situation d’illettrisme, des migrants, des seniors ou encore des personnes en situation de handicap. Pour chacun de ces groupes, les obstacles à la lecture peuvent être nombreux : difficulté à lire et à comprendre le français, problème de mobilité ou encore manque d’habitude à fréquenter un espace culturel comme la bibliothèque. Identifier les freins et les besoins spécifiques Afin de mieux répondre aux attentes de ces publics, il est essentiel d’identifier les freins qui les empêchent d’accéder aux ressources de la bibliothèque. Pour ce faire, les bibliothécaires peuvent mettre en place des méthodes d’écoute et de dialogue avec ces publics, comme des questionnaires simplifiés ou des échanges informels lors de rencontres. Recueillir les besoins spécifiques permet ensuite d’adapter les services, qu’il s’agisse de rendre l’espace plus accessible physiquement ou d’offrir des ressources adaptées (livres en gros caractères, livres audio, supports multilingues). Techniques d’accueil inclusives L’accueil des publics éloignés de la lecture demande de la part des bibliothécaires une approche bienveillante et inclusive. Cela implique d’éviter les jugements et d’être à l’écoute des besoins spécifiques. Par exemple, pour les personnes en situation d’illettrisme, il est essentiel de proposer des supports de médiation qui permettent un accès plus facile à l’information, comme une signalétique claire et visuelle ou des pictogrammes. De plus, adapter les espaces avec un mobilier ergonomique et accessible contribue à créer un environnement rassurant et accueillant. Actions de médiation pour encourager la lecture L’organisation d’événements ciblés pour les publics éloignés de la lecture est une des clés pour favoriser leur inclusion. Des ateliers de lecture accompagnée, des rencontres avec des médiateurs culturels ou des auteurs, ou encore des partenariats avec des associations locales permettent d’encourager ces publics à franchir la porte de la bibliothèque. Des initiatives comme des ateliers d’initiation à la langue française, des clubs de lecture ou des projections de films suivies de discussions peuvent également renforcer le lien entre la bibliothèque et ces publics. Évaluer et ajuster les actions Comme pour tout service destiné à un public spécifique, il est essentiel de suivre et d’évaluer les actions mises en place. Recueillir les retours des usagers éloignés de la lecture, par le biais de retours oraux ou écrits (questionnaires simplifiés, discussions), permet d’ajuster l’offre et de répondre plus précisément à leurs besoins. Ces retours peuvent aussi aider à améliorer la formation continue des bibliothécaires sur les questions d’inclusion. Conclusion sur l’accueil des publics éloignés de la lecture L’accueil des publics éloignés de la lecture est une mission essentielle pour les bibliothèques, car elle contribue à lutter contre les inégalités d’accès à la culture. Grâce à une approche inclusive et bienveillante, les bibliothécaires peuvent faire de la bibliothèque un lieu ouvert à tous, où chacun, quel que soit son parcours, peut trouver sa place et bénéficier des richesses qu’elle offre. Cette formation permettra au personnel de se doter des outils nécessaires pour relever ce défi et répondre aux besoins de ces publics avec efficacité et humanité.

Création d’un fonds presse en bibliothèque : Développer une collection diversifiée et actualisée

Grâce à cette formation, vous serez en mesure de sélectionner des sources d’information fiables, de gérer efficacement l’actualisation de la collection avec la création d’un fonds presse. Vous aurez aussi les clés pour promouvoir l’utilisation de la presse en bibliothèque et pour offrir à vos usagers un accès privilégié à l’actualité et à la diversité des sujets traités Introduction au fonds presse en bibliothèque Sélection et acquisition des titres de presse Traitement et mise en valeur du fonds Médiation et animation autour du fonds Dans une bibliothèque municipale, une équipe de bibliothécaires a mis en place un fonds presse diversifié pour répondre aux besoins d’information de son public. En intégrant à la fois des journaux locaux, des magazines spécialisés et des ressources numériques, ce fonds est rapidement devenu une ressource incontournable pour les lecteurs en quête d’actualité. Si vous envisagez de développer un fonds presse au sein de votre bibliothèque, cette formation vous fournira toutes les clés pour réussir. Définir les enjeux d’un fonds presse en bibliothèque Un fonds presse en bibliothèque remplit plusieurs missions essentielles. D’abord, il permet d’offrir un accès à l’information, contribuant à la diffusion de la culture et à la formation de l’esprit critique des lecteurs. En diversifiant les supports et les thématiques, ce fonds répond aux besoins d’un large public, qu’il s’agisse d’adolescents curieux d’actualité, d’adultes en quête de débats politiques ou de seniors appréciant la lecture de magazines culturels ou de journaux locaux. La création de ce fonds implique aussi une réflexion sur l’offre documentaire de la bibliothèque : quelles thématiques aborder, comment enrichir l’expérience de lecture et quels titres privilégier pour compléter le reste des collections ? Sélection et acquisition des titres de presse La sélection des titres de presse repose sur plusieurs critères. Il est important de proposer une diversité de thématiques afin de satisfaire les attentes variées des usagers : actualité, économie, culture, loisirs, sciences, etc. Il convient également de choisir des titres offrant une qualité éditoriale irréprochable, tout en tenant compte des spécificités locales : les journaux régionaux sont souvent très appréciés des lecteurs. Les sources d’acquisition des titres peuvent inclure des abonnements à des magazines. Les ressources numériques, via des plateformes en ligne, permettent de compléter l’offre papier et d’élargir l’accès à des titres parfois inaccessibles en version imprimée. Une gestion rigoureuse des abonnements et du suivi des périodicités est également nécessaire pour garantir la mise à disposition régulière des titres. Traitement et mise en valeur du fonds Une fois les titres de presse acquis, leur traitement est une étape cruciale pour assurer leur bonne conservation et faciliter leur consultation. L’organisation physique des documents doit permettre une consultation aisée pour les usagers, avec une signalétique claire et une disposition adaptée. Classer les titres de presse par thématiques ou périodicité est une pratique courante qui permet aux lecteurs de repérer rapidement les journaux ou magazines de leur intérêt. Le traitement documentaire, incluant l’indexation et le catalogage, aide à intégrer ces documents dans le système de gestion des collections de la bibliothèque. La mise en valeur du fonds presse passe également par des suggestions de lecture, des affichages ou des présentations thématiques, par exemple autour de sujets d’actualité ou de grands événements culturels et politiques. Médiation et animation autour du fonds Le fonds presse offre également des opportunités intéressantes pour animer la bibliothèque. La création de clubs de lecture, de revues de presse ou de débats autour d’un sujet d’actualité peut attirer différents publics, notamment les publics masculins. Les bibliothèques peuvent aussi organiser des ateliers sur l’analyse de l’information pour sensibiliser aux enjeux de la presse et aux questions de fiabilité des sources. En complément, l’utilisation des ressources numériques et des plateformes en ligne permet d’élargir l’offre et de proposer aux usagers un accès à des articles de presse via des applications ou des bases de données, contribuant ainsi à une médiation plus interactive. Évaluation et actualisation du fonds presse Pour rester pertinent, le fonds presse doit faire l’objet d’une évaluation régulière. En tenant compte des retours des usagers et des tendances médiatiques, il est possible d’ajuster l’offre et de renouveler les abonnements en fonction des centres d’intérêt qui évoluent. En parallèle, l’équipe de la bibliothèque doit surveiller les nouvelles parutions et identifier les titres susceptibles de compléter le fonds de manière pertinente. Conclusion La création d’un fonds presse en bibliothèque permet de diversifier l’offre documentaire et d’attirer un public plus large, tout en répondant à des besoins d’information et de formation. Grâce à cette formation, le personnel et les bénévoles pourront acquérir les compétences nécessaires pour sélectionner, organiser, promouvoir et animer un fonds presse de qualité, contribuant ainsi à faire de la bibliothèque un lieu vivant et ancré dans son époque.

Créer un fonds « Facile à lire » en bibliothèque : Accompagner l’accès à la lecture pour tous

Introduction au concept de « Facile à lire » Sélection et acquisition des livres Gestion et mise en valeur du fonds Actions de médiation et de promotion Dans une bibliothèque de quartier, un lecteur découvre pour la première fois une section « Facile à lire » (FAL). Grâce à des livres au vocabulaire simple, à des mises en page aérée et à des histoires captivantes, il reprend goût à la lecture. L’initiative, qui a vu le jour après la création d’un fonds dédié, illustre parfaitement l’impact positif de ce type de ressource sur l’inclusion. Ce modèle peut être déployé avec succès dans d’autres bibliothèques, avec une formation adéquate pour en comprendre les enjeux et les méthodes. Définition et enjeux de la lecture “Facile à lire” La lecture « Facile à lire » répond aux besoins de publics qui rencontrent des difficultés de lecture pour diverses raisons. Il peut s’agir d’adultes en situation d’illettrisme, de jeunes en difficulté scolaire, ou encore de personnes en situation de handicap intellectuel. L’objectif de ces ouvrages est de proposer des contenus accessibles, qui ne stigmatisent pas mais encouragent la pratique de la lecture. L’enjeu est de taille : en facilitant l’accès à la lecture, la bibliothèque remplit une mission d’inclusion sociale et culturelle. Ce fonds permet aux personnes éloignées de la lecture de renouer avec le livre, tout en contribuant à leur épanouissement personnel et à leur autonomie. Sélection et acquisition des livres “FAL” Pour constituer un fonds « Facile à lire », il est essentiel de choisir des ouvrages répondant à des critères spécifiques. Le vocabulaire utilisé doit être simple, sans pour autant infantiliser le lecteur. La mise en page est également un élément clé : les textes doivent être clairs, avec une police lisible, un interlignage large et des illustrations facilitant la compréhension. Pour diversifier les acquisitions, il est possible d’établir des partenariats avec des associations spécialisées. Une veille régulière sur les nouveautés de ce secteur est également nécessaire pour enrichir continuellement le fonds.

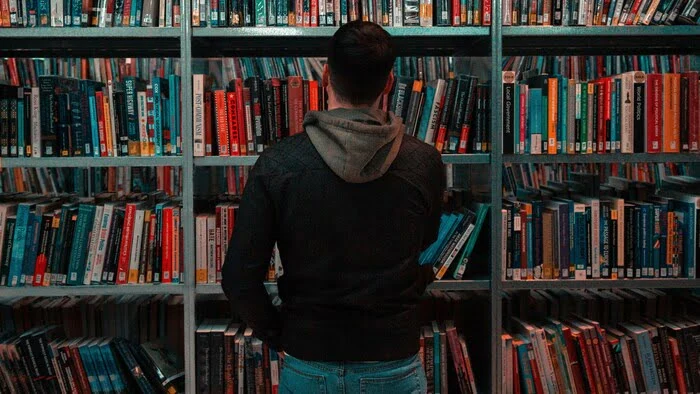

La politique documentaire en bibliothèque : Développer et gérer une collection pertinente et attractive

Introduction à la politique documentaire en bibliothèque Élaboration de la politique documentaire Gestion et développement de la collection Évaluation et mise à jour de la politique documentaire Dans une bibliothèque de quartier, l’équipe constate une augmentation de la demande de ressources numériques. Grâce à une politique documentaire bien établie, elle parvient à adapter rapidement ses collections et à offrir des supports numériques variés tout en respectant son budget. Cet exemple souligne l’importance d’une politique documentaire structurée pour assurer une gestion efficace des collections et répondre aux besoins évolutifs des usagers. Définition et enjeux de la politique documentaire La politique documentaire est un document stratégique qui définit les orientations de la bibliothèque en matière de gestion des collections. Elle vise à organiser et à structurer les acquisitions en fonction des besoins du public, des missions de la bibliothèque et des contraintes budgétaires. Cette politique permet d’assurer une cohérence et une qualité des ressources proposées, tout en favorisant une utilisation optimale des fonds disponibles. L’enjeu principal est d’offrir une collection diversifiée, accessible et régulièrement mise à jour pour satisfaire les attentes d’un public hétérogène. La politique documentaire constitue un levier essentiel pour assurer la pertinence et la qualité des documents proposés. Élaboration de la politique documentaire L’élaboration d’une politique documentaire repose sur une analyse approfondie des besoins et des attentes du public. Cette démarche inclut la prise en compte de la mission de la bibliothèque, de son ancrage local, ainsi que du profil des usagers (âge, centres d’intérêt, niveau socio-culturel). 1. Identification des ressources documentairesLa première étape consiste à inventorier les ressources disponibles, qu’il s’agisse de livres, de revues, de DVD ou de ressources numériques. En fonction des spécificités de la bibliothèque, certains types de documents seront privilégiés. Par exemple, dans une bibliothèque axée sur la jeunesse, les ouvrages pour enfants et adolescents seront prioritaires. 2. Définition des axes thématiques et des priorités d’acquisitionLes thèmes retenus pour les collections doivent refléter les centres d’intérêt du public. Une bibliothèque municipale pourra, par exemple, privilégier les romans contemporains, tandis qu’une bibliothèque universitaire se concentrera sur des ouvrages scientifiques. Ces choix doivent être en adéquation avec la mission de la bibliothèque et les besoins spécifiques des usagers. 3. Gestion des budgets et planification des achatsLes contraintes budgétaires imposent une gestion rigoureuse des acquisitions. Il est essentiel d’établir un budget d’acquisition réaliste et de le répartir selon les priorités définies. La planification des achats permet également de garantir une diversification des supports et des thématiques. Gestion et développement de la collection Une fois la politique documentaire mise en place, la gestion des acquisitions et le développement de la collection sont des tâches continues. La sélection des documents repose sur plusieurs critères, tels que la qualité éditoriale, l’actualité des sujets, ou encore l’adéquation avec les attentes du public. 1. Techniques de sélection des documentsLa sélection des documents doit être rigoureuse pour garantir leur pertinence et leur qualité. Les bibliothécaires peuvent s’appuyer sur des outils comme les revues spécialisées, les recommandations d’usagers ou encore les statistiques de consultation pour orienter leurs choix. 2. Méthodes d’acquisitionLes documents peuvent être acquis par achat, dons ou échanges. Les partenariats avec d’autres bibliothèques ou institutions culturelles permettent d’enrichir les collections à moindres coûts, tout en favorisant une offre diversifiée. Les ressources numériques sont également de plus en plus présentes dans les collections, offrant un accès immédiat à l’information et aux savoirs. 3. Organisation des espaces et rayonnagesL’organisation physique des documents est un autre aspect crucial de la politique documentaire. Un espace bien organisé et des rayonnages adaptés facilitent l’accès aux documents et améliorent l’expérience des usagers. La signalétique et l’ergonomie des espaces de consultation jouent un rôle clé dans l’appropriation des collections. Évaluation et mise à jour de la politique documentaire Une politique documentaire n’est jamais figée. Elle doit évoluer en fonction des besoins du public, des changements technologiques et des nouvelles tendances. 1. Évaluation régulière de la collectionIl est important de procéder à une évaluation régulière de la collection pour détecter les besoins de rééquilibrage et de mise à jour. Cette évaluation se base sur les statistiques de prêt, les retours des usagers et les évolutions des pratiques de lecture. Les ouvrages obsolètes ou peu consultés peuvent être retirés pour laisser place à des documents plus pertinents. 2. Ajustement en fonction des retours du publicLes retours des usagers sont précieux pour ajuster la politique documentaire. Des enquêtes régulières ou des observations directes permettent d’identifier les attentes et les lacunes éventuelles dans les collections. La prise en compte des tendances et des évolutions technologiques, comme l’essor des ebooks ou des bases de données en ligne, doit également être intégrée dans la politique documentaire. Conclusion La création d’une politique documentaire en bibliothèque est un processus indispensable pour offrir une collection en adéquation avec les besoins du public et les missions de l’établissement. Grâce à une formation adaptée, le personnel et les bénévoles pourront acquérir les compétences nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre cette politique, garantissant ainsi la qualité et la pertinence des collections dans le temps.

La culture scientifique en bibliothèque : Promouvoir la curiosité et l’intérêt pour les sciences

Introduction à la culture scientifique en bibliothèque Ressources et activités scientifiques en bibliothèque Animation et ateliers scientifiques Création d’un plan d’action personnalisé Dans une médiathèque de quartier, une exposition sur les énergies renouvelables attire l’attention des jeunes et des adultes, mêlant maquettes interactives et ouvrages spécialisés. Cet exemple illustre comment une bibliothèque peut devenir un lieu de découverte et de transmission de la culture scientifique. Cette approche dynamique, qui va au-delà des simples collections de livres, répond à une demande croissante d’accès aux connaissances scientifiques et techniques, tout en stimulant la curiosité du public. Le rôle de la bibliothèque dans la promotion de la culture scientifique Les bibliothèques jouent un rôle clé dans la diffusion de la culture scientifique. Elles permettent un accès démocratique aux savoirs et offrent une variété de ressources pour sensibiliser le public aux enjeux contemporains : changement climatique, nouvelles technologies, ou encore santé publique. Ces établissements sont donc des espaces où les sciences peuvent être vulgarisées, en rendant les concepts accessibles à tous. Les disciplines et enjeux scientifiques contemporains La bibliothèque peut aborder une vaste gamme de disciplines : la physique, la biologie, l’astronomie, ou encore les sciences humaines et sociales. Chaque thématique peut être explorée à travers des collections variées (livres, revues, sites web) et des activités interactives, en lien avec les enjeux actuels tels que l’intelligence artificielle ou la transition écologique. Répondre aux attentes du public Les attentes du public en matière de culture scientifique varient selon l’âge et le niveau de connaissance. Les bibliothèques doivent s’adapter à cette diversité en proposant des ressources aussi bien pour les novices que pour les amateurs éclairés, en veillant à une présentation claire et attrayante. Ressources et activités scientifiques en bibliothèque Pour valoriser la culture scientifique, il est essentiel de proposer une offre de ressources variée et de qualité. Sélection et mise en valeur des ressources Les bibliothécaires peuvent sélectionner des livres, des revues spécialisées, des documentaires, et des sites web fiables pour constituer un fonds riche et diversifié. L’organisation d’expositions temporaires sur des sujets scientifiques, accompagnées de présentations thématiques, est également un excellent moyen d’attirer et de sensibiliser le public. Découverte ludique et apprentissage interactif Les jeux interactifs, les parcours de découverte et les ateliers numériques permettent de transformer la bibliothèque en un véritable laboratoire d’apprentissage. Ces activités, qui peuvent inclure des quiz, des manipulations ou des expériences virtuelles, rendent les sciences plus accessibles et amusantes. Animation et ateliers scientifiques Conception d’ateliers pour tous les publics Les ateliers scientifiques peuvent être adaptés à tous les âges. Qu’il s’agisse de découvertes pour les enfants, de démonstrations pour les adolescents ou de débats pour les adultes, ces animations permettent d’aborder des sujets variés de manière interactive. Le matériel pédagogique (microscopes, kits d’expérimentation) permet d’illustrer des concepts complexes tout en suscitant l’intérêt du public. Promotion et communication Une campagne de communication bien ciblée, à travers les réseaux sociaux, des affichages ou des newsletters, est essentielle pour promouvoir les événements et activités scientifiques en bibliothèque. La mise en avant des nouveautés et des thématiques actuelles encourage la participation du public. Création d’un plan d’action personnalisé Identifier les besoins spécifiques Chaque bibliothèque a ses particularités : taille, public, moyens financiers. Il est donc essentiel de réfléchir à des actions qui répondent aux spécificités de l’établissement. Cela peut passer par des partenariats avec des institutions scientifiques locales ou des associations. Élaborer un plan d’action Suite à une formation sur la culture scientifique, les équipes de la bibliothèque peuvent élaborer un plan d’action personnalisé. Celui-ci inclura la planification d’activités régulières, la mise à jour des collections scientifiques, et la création d’espaces dédiés à l’expérimentation. Partage des bonnes pratiques La mise en commun d’expériences entre bibliothécaires permet d’améliorer les initiatives et d’enrichir la programmation. Le partage des réussites et des défis rencontrés dans la promotion de la culture scientifique renforce l’efficacité des actions menées. En intégrant la culture scientifique à leur offre, les bibliothèques se positionnent comme des acteurs essentiels de l’accès à la connaissance, stimulant la curiosité et l’esprit critique de leurs usagers.

L’accueil des groupes en bibliothèque : Optimiser l’accueil et proposer des services adaptés

L’importance de l’accueil des groupes en bibliothèque Gestion de l’accueil des groupes Animation et activités pour les groupes Création d’un plan d’action personnalisé Imaginez une classe de collégiens qui visite votre bibliothèque pour la première fois. Ils sont accueillis par un bibliothécaire enthousiaste qui leur présente les lieux, les ressources et les activités disponibles. Ce moment d’accueil, bien orchestré, peut transformer leur perception de la bibliothèque et stimuler leur intérêt pour la lecture et la culture. L’accueil des groupes, qu’il s’agisse d’écoles, d’associations ou de centres de loisirs, est donc crucial pour promouvoir votre bibliothèque et ses services. Le rôle de l’accueil dans l’expérience des groupes L’accueil est fondamental dans la construction de l’expérience des groupes en bibliothèque. Un bon accueil favorise l’appropriation des lieux et renforce l’image positive de l’établissement. Types de groupes et attentes spécifiques Les groupes accueillis dans les bibliothèques sont variés : scolaires, associations, centres de loisirs, etc. Chacun a ses attentes spécifiques. Par exemple, les enseignants recherchent des ressources pédagogiques et des activités en lien avec les programmes scolaires, tandis que les associations peuvent être intéressées par des ateliers de sensibilisation ou des événements culturels. Bonnes pratiques d’accueil Étudier les bonnes pratiques d’accueil permet de maximiser la satisfaction des groupes. Une recherche a montré que des visites bien organisées et adaptées aux besoins des participants augmentent considérablement le degré de satisfaction. En intégrant des retours d’expérience des groupes, les bibliothèques peuvent ajuster leurs offres et améliorer continuellement leurs services. Gestion de l’accueil des groupes Pour que l’accueil soit réussi, une organisation logistique rigoureuse est nécessaire. Organisation logistique Il est essentiel d’établir un système de réservations efficace, en définissant des horaires et des capacités d’accueil claires. Cela permet de planifier les visites en amont et de garantir que les groupes disposent de l’espace et du temps nécessaires pour leurs activités. Communication adaptée Des techniques de communication appropriées sont également indispensables. Informer et orienter les groupes avant et pendant leur visite facilite leur intégration et leur permet de tirer le meilleur parti de leur expérience. Fournir des brochures, des guides de visite ou des ressources en ligne peut être très utile. Accessibilité Il est crucial de veiller à ce que l’accueil soit accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Cela nécessite des aménagements spécifiques et une sensibilisation de l’équipe à ces enjeux. Animation et activités pour les groupes L’animation est un autre aspect fondamental de l’accueil des groupes en bibliothèque. Activités et ateliers spécifiques Proposer des activités adaptées aux différents types de groupes, comme des visites guidées, des jeux ou des animations thématiques, enrichit leur expérience. Ces ateliers peuvent être conçus en fonction des âges et des intérêts des participants. Techniques d’animation Les techniques d’animation utilisées pour engager les groupes sont variées. L’interaction est primordiale pour maintenir l’intérêt des participants. L’utilisation de supports visuels, de jeux ou de jeux de rôle ou de discussions de groupe peut faciliter cet engagement. Valorisation des ressources Enfin, il est important de valoriser les ressources et les services de la bibliothèque auprès des groupes. Une présentation claire et dynamique des outils disponibles encourage les participants à explorer davantage l’offre de la bibliothèque. Création d’un plan d’action personnalisé Pour améliorer l’accueil des groupes, il est essentiel de réfléchir aux spécificités de votre bibliothèque. Élaboration d’un plan d’action pour l’accueil des groupes en bibliothèque Établir un plan d’action permettra de structurer les efforts d’amélioration de l’accueil et des services. Ce plan peut inclure des formations pour le personnel, des partenariats avec des établissements scolaires ou des associations, ainsi que des évaluations régulières des activités proposées. Partage d’expériences Le partage d’expériences entre collègues et avec d’autres établissements est également bénéfique. La discussion des bonnes pratiques et des retours d’expérience peut inspirer des idées novatrices et renforcer les initiatives d’accueil. Conclusion En intégrant ces éléments, les bibliothèques peuvent non seulement améliorer l’accueil des groupes, mais aussi renforcer leur rôle en tant que lieux d’apprentissage et de culture. Une formation adaptée sur l’accueil des groupes permettra aux bibliothécaires et aux bénévoles d’acquérir les compétences nécessaires pour créer des expériences mémorables, favorisant ainsi l’engagement du public et la promotion des services offerts.